在脑科学研究、心理学、精神科等领域里,监测眼睛信息的变化(即眼动追踪)是一种重要且常规测量手段。眼动追踪技术通过捕捉眼睛的瞳孔直径、瞳孔位置等关键数据,为科研人员提供了研究个体认知负荷的窗口。眼球运动的形式多样,主要包括注视、扫视、平滑追踪、眨眼和瞳孔收缩/扩张等。

扫视

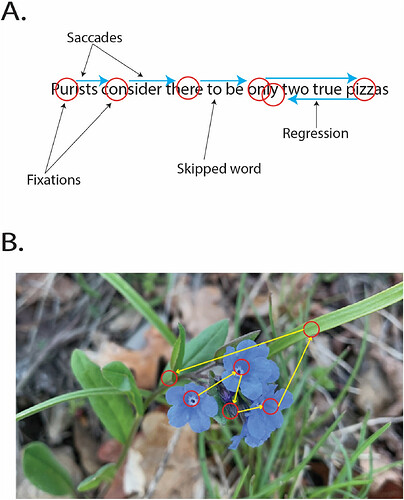

扫视(saccade),也被称作眼跳,是指眼睛快速从一个注视点移动到另一个注视点的动作(A图中的蓝色箭头,B图中的黄色箭头)。扫视是双眼的快速运动,用于将中央凹(视网膜的中间部分)重新定位到视觉环境中的新位置。扫视运动的持续时间通常为10-100毫秒。在这些快速的扫视之间,是注视,即眼睛聚焦在某个点上(如下图中的红色圆圈所示为注视点)。

情况一:文本阅读

当我们阅读文本时,扫视通常是从左到右进行的,就像在英语阅读中那样(参见A图中的蓝色箭头)。在这个过程中,注视点(fixations)是也是从左到右,有些单词可能会被跳过,而阅读中的回跳(Regression)则是指眼睛返回到文本的先前部分。在阅读时,扫视的幅度相对较小,大约为2°的旋转,而持续时间大约为30毫秒。

情况二:观察真实世界的场景

相比之下,在观察真实世界的场景时,注视点往往集中在那些有意义或视觉上突出的部分。这时,扫视的方向和幅度变化更大,扫视的幅度通常较大,约为5°的旋转,持续时间大约在40到50毫秒之间。

常用的扫视指标:

扫视还分为自发(spontaneous)扫视和**诱发(evoked)扫视。**如前文介绍的,自发扫视在自然生活中常见,而在实验室中,研究人员倾向于研究诱发扫视,如果在光遗传等刺激后的100ms响应窗口中发生的扫视称为刺激诱发的扫视(evoked saccades),无刺激情况下发生的扫视为自发扫视(spontaneous saccades)。

-

扫视幅度/眼跳幅度(Saccade Amplitude):幅度越大,意味着眼睛在扫视过程中移动的距离越长。

-

扫视次数/眼跳次数(Number of Saccades):眼睛在注视点之间转换的总次数。一般情况下,学习内容区域或难度越大,眼跳次数越多。

-

扫视时长/眼跳时长(Total Saccade Time):指在一个区域内进行的所有扫视行为的时间总和,扫视时间越长,说明注意力越不集中。

-

扫视速度/眼跳速度(Saccade Velocity):扫视过程中眼睛移动的速度(通常以度/秒为单位)。

注视

注视(fixation):指观察静止物体时,将物体的视觉映像固定在中心凹(视网膜的中间部分)的过程。此时,眼睛聚焦于一个点,例如句子中的一个词或场景中的一个物体(如上图中的红色圆圈所示为注视点),这些停顿允许眼睛获取视觉信息。注视是使视网膜稳定在静止感兴趣物体上方的眼球运动,持续时间为 100-400 毫秒。常见的注视指标有注视持续时间、注视点个数等。在注视过程中,眼球并不是完全静止的,而是以注视点为中心做微小的运动,这些注视性眼动包括微漂移(drift)、微扫视(microsaccadic)和微颤动(microfibrillation)。

漂移是在注视过程中发生的缓慢位置变化。

微颤动是一种不规则的眼球运动,波浪样的叠加是漂移中的一种形式。

微扫视是注视过程中的快速位置变化。通常将幅度小于1度视角的扫视称为微扫视运动。

常用的注视指标:

-

注视持续时间(Fixation Duration):平均注视时间。注视持续时间通常为 100 至400 毫秒

-

首次注视潜伏期 (First Fixation Latency):指首次注视到当前兴趣区所需的时间/

-

注视比例 (Fixation Proportion):指当前兴趣区的注视时间占总注视时间的百分比。

-

注视点个数 (Number of Fixations):指当前兴趣区内所有注视点数量的总和。

-

凝视时间 (Gaze Duration):指从落在图片兴趣区内的首个注视点开始到有注视点首次离开兴趣区的所有注视点的持续时间总和

平滑追随运动(Smooth pursuit movement)

当个体与被观察物体之间存在相对运动时,为了保持视线始终追踪该物体,眼球会随之移动,当眼睛连续跟踪或跟踪一个移动的目标时,就会出现平滑追踪。眼球跟随动态目标缓慢移动,通常物体运动速度低于 50˚/s,同样是双眼的联合移动,通常伴随着注视和眼跳。实际上双眼几乎总是同步运动。

眨眼

**眨眼(Blink)**是一种快速闭合眼睑的动作,它也被称作“瞬目反射”。

眨眼的频率和模式有时候能透露出身体的秘密,比如困倦程度。打个哈欠,眨眨眼,可能会暴露昨晚没睡好的小秘密,研究表明,自发眨眼的参数可以表明个体的困倦程度。**眨眼行为是研究人类行为、功能和认知的重要方面。**传统上,眼电图等方法用于检测眨眼,但现代研究更多采用视频分析技术。瞳孔大小信号通常被用来识别眨眼,其中无信号的样本被视作眨眼。有一些眼动追踪器还能提供眼睑位置和眼睛开放度的数据,还有一些眼动追踪器结合这两种信号分析眨眼行为。

在灵长类动物的社交圈里,眨眼行为不仅仅是眼睛的一次简单闭合,它还是社交互动中的一个小秘密。研究发现,当一群猴子聚在一起聊天时,它们眨眼的频率会比单独玩耍时更高,表明眨眼可能是一种无声的社交语言,帮助它们在群体中沟通和连接。眨眼可以用许多参数来表征,其中最常见的参数包括眨眼次数和眨眼时间等。

常用的眨眼指标:

-

眨眼速率(Blink Rate):特定时间内眨眼发生的频率,通常以每分钟的眨眼次数来衡量。眨眼速率一般认为是最常用的 blink 参数。

-

眨眼持续时间(Blink Duration):一次眨眼动作从开始闭合到完全睁开的总时间。

-

眨眼间隔(Inter-blink Interval):两次连续眨眼之间的时间间隔。

-

眨眼 振幅(Blink Amplitude):从基线值(例如,眨眼开始时的眼睑位置)到眨眼过程中最大偏移距离之间的距离(通常是指眼睛完全闭合时的距离)。

-

相对眨眼 振幅(Relative Blink Amplitude):将毫米为单位的眨眼振幅除以边缘反射距离(MRD),边缘反射距离是指上眼睑与瞳孔中心之间的距离。

-

眨眼关闭时间/速度(Blink Closing Time/Speed):指的是眼睛从开始闭合到完全闭合所需的时间或速度,反映了眨眼动作开始后,眼睛闭合的快慢。

-

眨眼重新打开时间/速度(Blink Re-opening Time/Speed):指的是眼睛从完全闭合到完全睁开所需的时间或速度,反映了眼睛在眨眼后重新睁开的快慢。

瞳孔收缩/扩张

瞳孔大小的变化是大脑对环境变化作出反应的指标,与觉醒状态、情绪和认知功能紧密相连。在人类和动物中,瞳孔不仅在明暗变化下调整大小,还在运动、任务转换和环境不确定性下发生变化,反映出大脑对行为的优化调节。瞳孔测量技术通过精确记录瞳孔对特定刺激的响应,来反映个体的生理或心理状态。

眼睛可以“说”出认知负荷

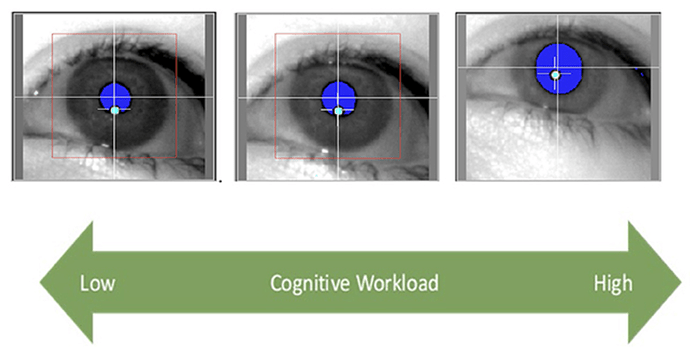

认知负荷(Cognitive Workload)是指在特定任务下,进行信息处理和决策的过程中,大脑消耗的认知资源。在阅读时,我们所付出的努力、阅读的时长、阅读技巧,乃至阅读时的感受,都会影响我们感受到的认知负荷。比如,在图书馆里,当周围环境安静时,我们可能觉得自己的认知负荷较低。而当我们坐在外面阅读,偶尔被微风或过往车辆的噪音打扰时,我们可能感到自己处于中等水平的认知负荷。在这种情况下,我们可能需要更加集中注意力,以避免分心,更好地理解和记忆阅读内容。而当我们在嘈杂且容易分心的环境中阅读,比如学校食堂,我们可能会感到认知负荷很高,此时环境中的交谈声和厨房器具的碰撞声可能会分散我们的注意力,增加我们的认知负荷。评估认知负荷的方式之一就是使用眼动追踪仪。研究发现,相较于平原环境,高原环境会引起工程机械驾驶员的操作时间、注视点平均持续时间、瞳孔直径、瞳孔直径变化率的升高,反映出认知负荷水平的升高。

眼睛行为可以反映认知负荷。最左边,瞳孔大部分是收缩的,没有太多光线进入眼睛。表明该人可能没有经历太多的认知负荷。最右边,瞳孔扩张得更多,进入了很多光线,可能表明该人正在经历高认知负荷。

图源:Front. Young Minds 2024