神经行为学(Neuroethology)是神经科学与动物行为学交叉融合的前沿学科,专注于研究神经系统对行为的调控机制,以及研究行为如何塑造和影响神经系统的功能。**传统的行为学实验范式多样,有水迷宫、Y 迷宫、巴恩斯迷宫、悬尾实验、强迫游泳等,这些往往需要实验者的引导,且缺乏统一的分析框架,使研究结果的对比和整合变得困难重重。**而在自发行为实验中,动物的行为不是由实验者引导,而是由动物自身的行为倾向所主导。这种实验方式不仅操作简便,而且能够更真实地反映动物的内在状态,为研究提供更可靠的依据。

更关键的是,自发行为的细微变化往往能够揭示动物内部状态的变化。 自发行为是指动物在没有明确外部刺激或主观意图驱动下自然产生的行为,它对于维持动物的健康和身体机能的自我调节具有重要意义。例如,**自发行为的细微变化与动物的健康状况密切相关,比如阿尔茨海默病、自闭症、焦虑行为、急性应激、疼痛、毒素暴露、癫痫发作等情况。**通过观察和分析这些自发行为的改变,研究人员可以更深入地了解动物的生理状态、评估药物的治疗效果等。

2025年2月,中国科学院深圳先进技术研究院王枫研究员团队联合王立平研究员团队,在Cell Reports发表了题为“Hierarchical behavioral analysis framework as a platform for standardized quantitative identification of behaviors”的研究论文。该论文开发了一种名为HBAF(Hierarchical Behavioral Analysis Framework)的层级化行为分析框架,作为标准化行为定量识别的平台。该论文提供了一个通用、标准、快速,以及分层定量的方式开展神经行为学研究。

图源:Cell Reports 2025

01

基于高维姿态数据的降维分析能够区分自发行为表型

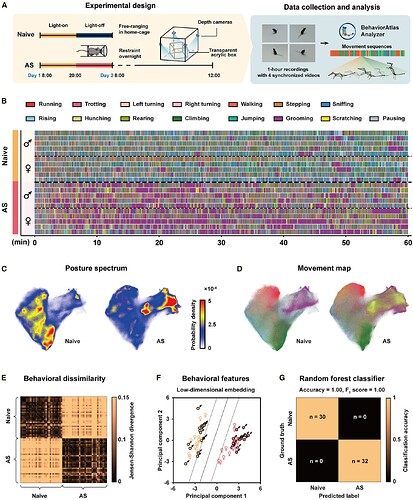

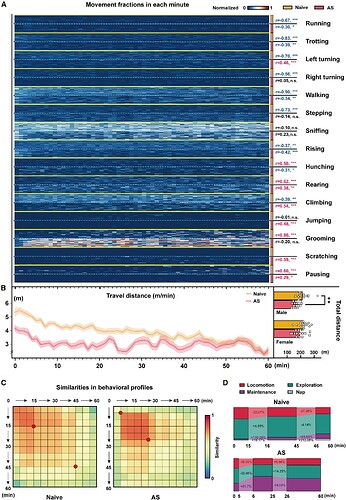

该论文首先将多视角视频流分解为亚秒级片段,并基于动态姿态特征进行无监督聚类,最终识别出15种不同的动作模式。通过可靠的分类准确性和一致性验证,研究发现不同实验组(如急性应激组与正常对照组)以及昼夜节律条件下的行为特征存在明显差异。进一步分析表明,基于高维姿态数据的动作降维能够清晰地区分各组的行为模式,并准确预测实验组别(图1)。

图1. 图源:Cell Reports 2025

02

动态的姿态运动构成了行为结构的基础

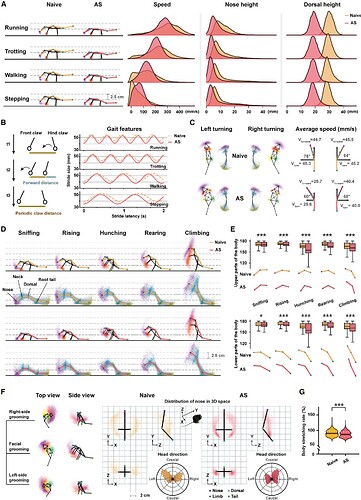

在焦虑状态下,人类会出现细微的姿势变化(如驼背、叹气和重复手部动作),但这些变化难以区分。为解决这一问题,研究者开发了一种算法,基于BehaviorAtlas 3D精细行为学系统分析得到的数据,提取详细的姿态运动学特征,并在小鼠急性应激模型中验证了其有效性。结果显示,急性应激的小鼠表现出身体收缩、脊柱弯曲增加以及头部和身体姿态的显著改变(图2)。这些发现揭示了该小鼠急性应激模型能够模拟部分人类焦虑状态下的动作 ,还为早期诊断渐进性运动障碍(如帕金森病)提供了潜在的基础。

图2. 图源:Cell Reports 2025

03

动作和动作集能够识别行为状态的多样性

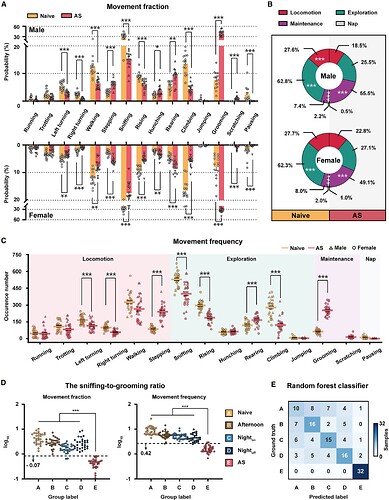

动物行为由基本的动作单元组成,并受到内外部事件的影响。急性应激显著改变了小鼠的行为模式,包括防御行为、进食和自发行为等。与正常对照组相比,急性应激小鼠表现出12种动作表现异常。具体表现为运动和探索减少,但梳理行为增加,以及独特的抓挠表现(图3)。此外,急性应激小鼠的嗅探-梳理行为比值与对照组存在显著差异,并具有很高的预测准确性,表明该指标可作为识别异常行为状态的有效工具。

图3. 图源:Cell Reports 2025

04

行为状态的变化反映在其时间特征中

通过对每个动作进行逐分钟的分析,发现8种动作类型的模式发生显著变化,尤其是在左转、右转、探索性行为(如弓背、攀爬和跳跃)中表现出时间依赖性的改变 。与对照组相比,急性应激小鼠每分钟运动距离减少,雄性小鼠总运动距离下降更为明显。进一步分析表明,对照组小鼠在最初的5-15分钟内行为模式相似;急性应激小鼠从6-25分钟保持高相似度的行为模式(图4)。对照组小鼠前15分钟探索,在45分钟后开始休息,而急性应激小鼠更优先维持基本活动而非探索,并抑制了休息行为。

图4. 图源:Cell Reports 2025

05

一种数据驱动的区域分割方法能够有效捕捉小鼠的空间偏好

急性应激会引发类似焦虑的行为,通常通过旷场测试进行评估。传统方法包括定义旷场中央区域(如25厘米半径)和旷场外周区域,并计算自发活动 10 分钟内在中心区域花费的时间,但关于定义中心区域大小的争论仍然存在。该研究提出了一种新的数据驱动的区域划分方式:基于自然占用密度,在旷场中计算出中心区域为35厘米半径,这种方法在分析小鼠行为分布时,表现出更高的一致性。

结果显示,急性应激小鼠表现出与正常对照组不同的空间偏好:急性应激小鼠最初远离中央区域,但在50分钟后又靠近中央区域。通过对不同时间段内小鼠在中央区的行为模式进行分析发现,对照组小鼠在最初的10分钟内主要活跃于中央区域,进行运动和探索活动;而急性应激小鼠则更多地集中在维持行为上,并随着时间的推移进一步增加对维持行为的依赖。此外,研究还发现嗅探-梳理比率在角落区域表现出显著差异,尤其是在最初的10分钟内,这一比率能够准确地区分出急性应激状态与正常状态(图5)。这表明传统的仅基于中央区停留时间来评估焦虑水平的方法可能需要重新审视和改进,研究也为行为分析方法的改进提出了重要参考建议。

图5. 图源:Cell Reports 2025

06

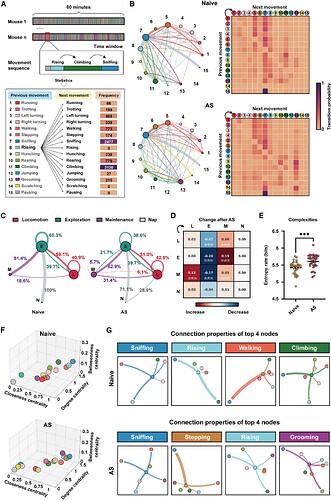

嗅探是自发行为模式中动作过渡的中心节点

通过分析不同动作之间的转移概率,研究揭示了小鼠在不同时间段的行为变化。经过急性应激处理后,动作转换网络均发生显著改变:原本的运动、探索和维持行为逐渐向维持行为转移,而对探索行为的转移减少。同时发现急性应激小鼠的行为更加不可预测,说明其行为模式变得不稳定。节点动作分析进一步揭示了在不同条件下四种独特类型的节点及其连接特征。嗅探行为是连接不同动作、形成自发行为模式最重要的行为类型(图6),这对识别环境中的关键信息(如食物、天敌、配偶等生态线索)至关重要。即使受到光照变化或急性应激处理的干扰,自发行为模式的整体稳定性仍使小鼠能够持续关注环境。基于行为模式和中心节点动作的分析,HBAF 方法能够有效识别异常行为,为早期神经精神疾病诊断提供了基础。

图6. 图源:Cell Reports 2025

07

动作转移频率决定了自发的行为模式

为了探究动作转移如何塑造行为模式,该研究分析了动作转移网络,以预测自发行为中的动作序列。研究中计算了5分钟间隔内的转移概率和持续时间概率,并基于这些数据模拟了动作序列。模拟结果与实际行为高度吻合。研究还发现,行为模式主要由动作转移概率编码,且不同组别之间存在显著差异(图7)。

最初,在不熟悉的旷场环境中,小鼠表现出以探索为主导的行为模式,但随着适应和休息行为的增加,这种探索行为逐渐减少。这三种因素(探索、适应和休息)的权重因时间和光照条件的变化而有所不同。而急性应激处理干扰了正常的行为模式,增加了自我关注的同时保留了探索驱动,导致过渡频率呈现波浪式波动。这一现象表明,动作转移网络不仅受到多种内在驱动力的影响,同时也对外部和内部环境的变化高度敏感。基于这种动态网络构建的预测模型,可以精确且高效地评估新型疾病模型及药物疗效。

图7. 图源:Cell Reports 2025

08

总结

**该研究开发了一种层级式行为分析框架(HBAF),为深入开展行为学研究提供了一个高效的平台。**该框架系统性地从姿态、动作、动作集直至行为模式的识别,逐步深入探究动物行为。通过这一框架,该研究揭示了雌性和雄性小鼠、急性应激小鼠的自发行为模式,其中嗅探行为在不同条件下均作为动作转移网络中的核心节点。研究结果表明,小鼠的自发行为特征及其动作转移频率因情绪状态、昼夜节律和光照条件等因素而异,这些差异由多样化的内外部驱动因素所致,并最终形成了各具特色的行为模式。值得注意的是,急性应激小鼠在时间维度上表现出显著的空间偏好二态性,而嗅探与梳理行为的比例可能作为评估自发行为状态的潜在指标。HBAF作为一种可访问且具有高度解释性的分析框架,不仅实现了对动物行为状态的快速精准评估,还成功地在理论层面的行为结构理解与多维行为信息的实际分析之间架起了一座桥梁。

09

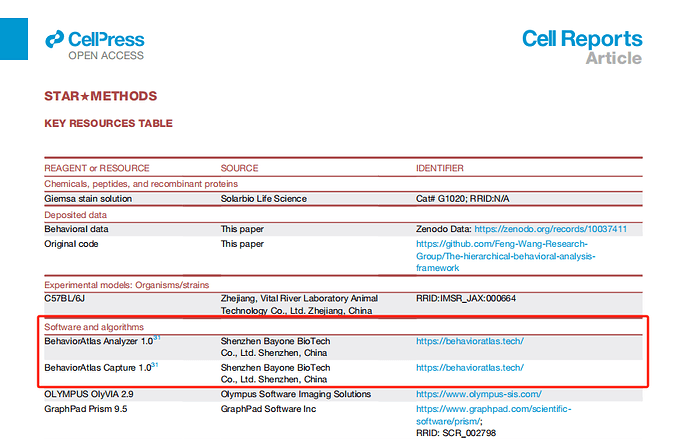

BAYONE 助力科研

值得一提的是,该研究论文使用了一湾生命科技(BAYONE)的BehaviorAtlas 3D-AI 动物行为分析系统(BehaviorAtlas Capture Equipment、BehaviorAtlas Capture 1.0、BehaviorAtlas Analyzer 1.0)。系统很好用哦!我会回购的

图源:Cell Reports 2025

参考文献:

Ye Jialin, Xu Yang, Huang Kang, Wang Xinyu, Wang Liping, Wang Feng. Hierarchical behavioral analysis framework as a platform for standardized quantitative identification of behaviors. Cell Reports. vol. 2025;44(2):115239. doi:10.1016/j.celrep.2025.115239