你的运动手环、手机里的计步器、游戏体感功能,都离不开小小的加速度计和陀螺仪——这就是我们说的“惯性信号”。现在,科学家把这个黑科技用在了小鼠身上,给它们戴上迷你版的“智能手环”!可穿戴惯性测量单元(IMUs)能获取特定身体部位的瞬时三维角速度和加速度,作为替代方案优势显著:数据文件小,适合长期记录,应用广泛;高精度、高时间分辨率、小巧轻便,适合追踪啮齿类动物运动,不受环境限制,还被整合到相关设备中。惯性传感器能够捕捉高分辨率的三维运动学数据,通常被集成到啮齿动物神经生理学设备中。

2025 年 6 月,法国国家健康与医学研究院(INSERM)Guillaume P. Dugué 研究团队在预印本 bioRxiv 发表了“Fine decomposition of rodent behavior via unsupervised segmentation and clustering of inertial signals”的研究论文,论文开发了无监督分析流程 DISSeCT(Decomposing Inertial Sequences by Segmentation and Clustering in Tandem,通过串联分割与聚类分解惯性序列),可将 IMU 惯性数据分解为有意义的行为模式,包括定向运动、梳理动作、运动和嗅觉探索。在帕金森病及左旋多巴诱导的运动障碍小鼠模型中,DISSeCT流程成功检测出显著及细微的运动变化,表明DISSeCT在行为表型分析中的广泛应用价值。

01 DISSeCT流程架构

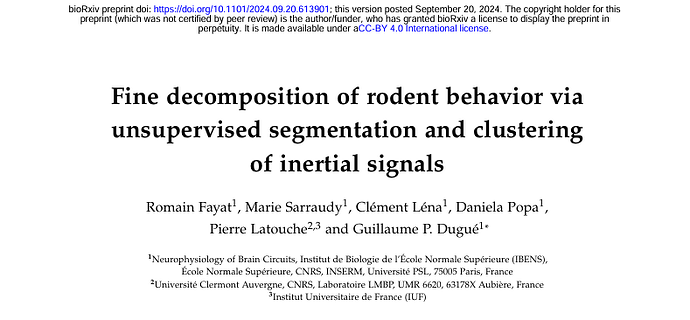

研究人员在 70×70 cm 的实验场中,对 4 只大鼠开展头部运动学的惯性测量。同时,采用一套多视角采集系统同步观测,以独立记录动物活动并进行三维姿态估计。DISSeCT系统可记录动物运动产生的加速度(图 1A,左)。为实现可视化,研究人员利用半监督 UMAP(S-UMAP),基于高斯混合模型(GMM)得到的聚类标识,将各片段投影到标准化特征空间的二维嵌入中。此嵌入并非用于聚类,而是通过使视觉边界与聚类标签对齐,提升特征空间的可解释性。与纯无监督嵌入相比,S-UMAP 能更清晰地揭示每个聚类的内部结构,同时保留特征值中有意义的梯度变化(图 1B)。几乎所有聚类的纯度得分均不低于 0.5(其中 2/3 的聚类得分超过 0.8,图 1F),且能明确与某一主要行为类别(定向、直立、理毛、移动或静息,图 1D)相关联,这些行为类别位于有监督 UMAP 嵌入的特定子区域(图 1E)。每个行为类别被细分为多个聚类,其中定向运动、直立和梳理 3 个类别各自包含不少于 12 个聚类(图 1C),这表明存在更高水平的精细度,即每个类别被进一步分解为多个组成部分,推动研究人员对 GMM 的输出结果进行全面检查,以评估 DISSeCT 所达到的精细水平。

图 1. 使用 DISSeCT 分解大鼠行为

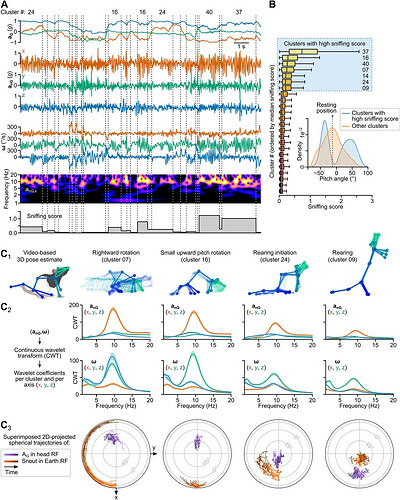

02 映射头部定向快速变化模式的聚类识别

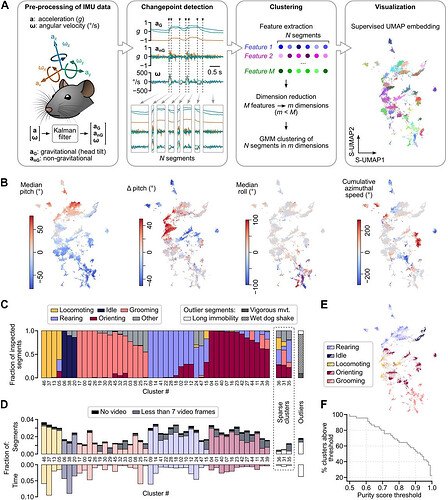

基于头部三维角速度测量,研究人员发现 DISSeCT 可识别头部定向快速变化的运动模式。研究人员聚焦净角速度(净角位移 / 片段持续时间),发现聚类平均净角速度分布呈双峰,临界值约 150°/s(图 2A)。上半部分 18 个聚类(占 37%)对应 “定向”“直立”“理毛” 的短暂头部旋转(图 2A、B),除直立终止阶段,旋转角度 30–50°,与净角速度无关,这可能是因为片段持续时间随净角速度增加而缩短,使快速运动产生稳定角位移。通过头部俯仰角和净方位角速度可区分行为类别(图 2C):理毛时头部下俯、方位变化小;直立时上俯;“定向” 俯仰角中等,方位变化不一。图 2D 展示相关图谱、三维姿态及 IMU 信号。研究人员注意到部分聚类含不同类别片段(图 2C),这是由于不同行为可能产生相似头部运动,如直立起始与头部向上旋转,仅前爪是否离地有别。后续研究将说明,分析行为模式序列可解决此模糊性。

图 2. 头部定向快速变化的多样性及精细动态

03 运动可划分为不同状态,包括活动性嗅觉探索模式

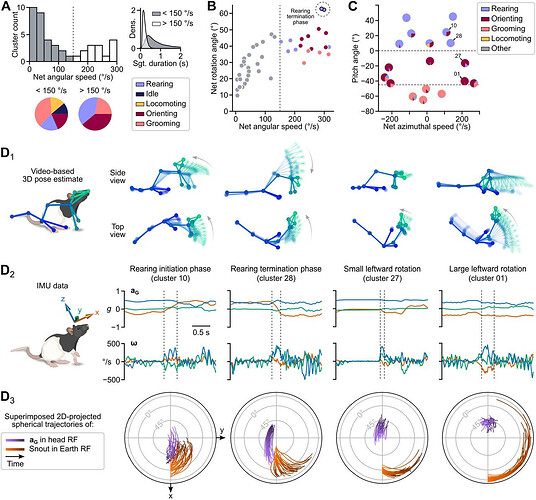

“运动” 聚类中 3 个与最高速度相关(图 3A),占速度超 15 cm/s 时长的 68%。“静止” 聚类中 2 个静止时间占比最高(图 3A):聚类 6 为真正静止,聚类 38 含动物近静止但有小幅头部运动的较长片段(图 3A、B)。分析图 3A 中 3 个 “运动” 聚类特征:聚类 46、13 对应秒级快速运动,非重力加速度 z 分量呈锯齿状(图 3B、C),与步行动作周期同步。聚类 37 为另一运动状态,非重力加速度 x 轴和角速度 y 轴能量集中在 10 Hz 左右(图 3D),与啮齿动物嗅探相关,头部下俯角度更大(约 40°,图 3E)。头部俯仰外,二者头部侧倾分布有别:前者单峰,后者双峰(图 3F),峰值在左右 5–10°。与测量单元放置无关。快速运动中,片段平均侧倾与净方位角速度弱相关,提示动物沿曲线运动时,头部倾向于向轨迹凹侧倾斜。

图 3. 两种运动状态的识别

04 嗅觉探索的活力可通过分析其频谱特征来追踪

为识别这些聚类,研究人员设计了一种 “嗅探评分”,该评分基于特定频段内连续小波变换系数的逐段比值,反映了这种频谱特征的强度(图 4A)。除了与图 3D 中识别的慢速运动状态相关的聚类 37 外,这种方法还揭示了 6 个具有高嗅探评分的聚类(图 4B),这些聚类与 “定向” 和 “直立” 类别相关。在 3 个 “定向” 聚类中观察到了最强的评分,这些聚类不属于图 2B 中识别的快速头部运动,对应于小幅度的向上俯仰运动或头部向下俯仰时的左右旋转,其净角速度值在 35–60°/s 范围内。评分较低的两个聚类对应于直立起始动作和身体垂直伸展的高直立状态(图 4C)。这些观察结果,连同与这些聚类相关的平均头部俯仰角的双峰分布(图 4C)表明,动物在探查地面或直立时,更倾向于进行强烈的嗅探。

图 4. 嗅探特征的识别

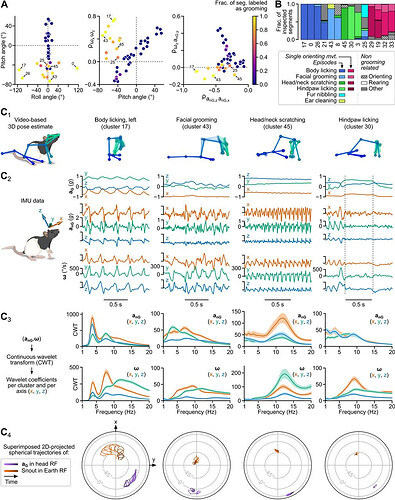

05 主要梳理行为类型分属具有独特频谱特征的不同聚类

主要梳理行为类型分属不同聚类,各有独特频谱特征,且以特定头部倾斜范围为标志。模糊性较低的聚类(对应舔身体)呈头部俯仰与侧倾角度的独特组合(图 5A)。图 5B 评估了 “梳理” 聚类是否对应不同行为:模糊性较低的聚类(超 85% 片段标签相同)对应舔身体(聚类 0、17、26)、面部梳理(聚类 43)、头颈部抓挠(聚类 45)和舔后爪(聚类 30),各有特征性频谱特征(图 5C)。另一组聚类标签同质性低,如短时面部梳理与非梳理头部定向运动混合(聚类 8)等。这些聚类中的非梳理片段,运动学特征可能与梳理相似。运动学模糊性或也导致不同梳理动作混入同一聚类(图 5B ,聚类 43、25)。结果表明,DISSeCT处理流程成功分离出梳理行为的主要成分,形成具有独特姿势、运动学和频谱特征的聚类集合,同时指出运动学模糊性,可为设计更精细区分梳理动作的策略提供参考。

图 5. 梳理行为组成部分的解析

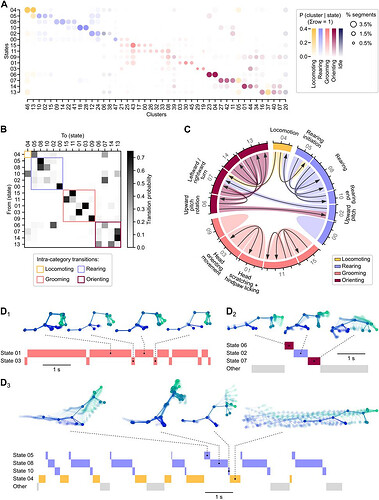

06 聚类序列揭示的行为模式

如前所述,DISSeCT 能将头部 IMU 信号解析为与行为相关的成分。为探究这些成分的时间组合及序列模式,研究人员为聚类序列拟合带分类输出的简单隐马尔可夫模型(HMM)。超参数优化后得 16 个状态,各与不同聚类的输出概率向量关联(图 6A),且特定状态的最高输出概率多对应同一行为类别的聚类,使各状态可关联特定类别(图 6A)。状态转移矩阵显示,最可能的转移在 “定向”“直立” 和 “理毛” 类别内(图 6B),说明这些行为常以多状态序列呈现。“直立” 和 “理毛” 相关状态几乎不相互转移,“运动”“直立” 和 “定向” 则有特定时间关系。典型类别内序列,比如状态 1 和 3 来回切换(代表抓头或舔后爪与短暂头部定向运动交替,图 6C、D1),以及一个三状态链(状态 5、8 和 10,代表直立回合,图 6C)。突出的类别间序列包括直立回合与运动回合的交替(图 6C、D2),以及一个三状态序列(状态 6、2 和 7,代表动物抬起头部同时前爪放在地面上或靠近地面的回合,图 6C、D3)。上述研究表明,DISSeCT 后,简单分类隐马尔可夫模型可作为整理步骤,合并行为相似聚类,拆分不同情境下相似头部运动的聚类,解决部分运动学模糊性。

图 6. 利用事后分类隐马尔可夫模型识别行为序列

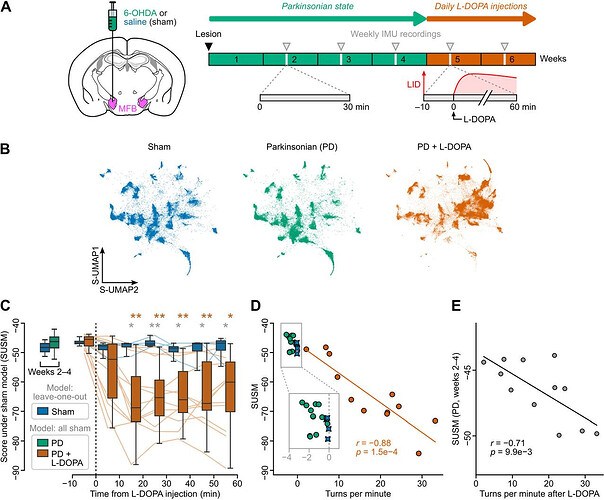

07 无监督分析揭示帕金森病及左旋多巴诱导异动症小鼠模型的行为变化

高斯混合模型(GMMs)可检测行为异常。研究用 6 - 羟基多巴胺构建 PD 小鼠模型(n=12),对照组为假手术小鼠(n=4)。PD 小鼠运动减少、启动受损及同侧旋转增加,注射左旋多巴后出现对侧异常不自主运动(AIMs),模拟左旋多巴诱导的异动症(LID)。每周对小鼠进行 IMU 记录(图 7A),用假手术数据生成健康行为 GMM(假手术 - GMM)。联合 S-UMAP 嵌入显示,假手术与 PD 小鼠整体结构相似,PD 小鼠 LID 阶段出现新区域(图 7B)。PD 小鼠左旋多巴给药前的 “假手术模型下得分”(SUSM)略低于假手术小鼠,给药后显著下降(图 7C),表明假手术 - GMM 难解释其 LID 阶段行为。PD 小鼠左旋多巴注射前有轻微同侧旋转,注射后反向旋转明显。LID 阶段旋转与 SUSM 负相关(图 7D),且与注射前 SUSM 负相关(图 7E),提示 PD 状态变化可预测左旋多巴反应。

图 7. 帕金森病及左旋多巴诱导异动症小鼠模型中运动障碍的宏观分析

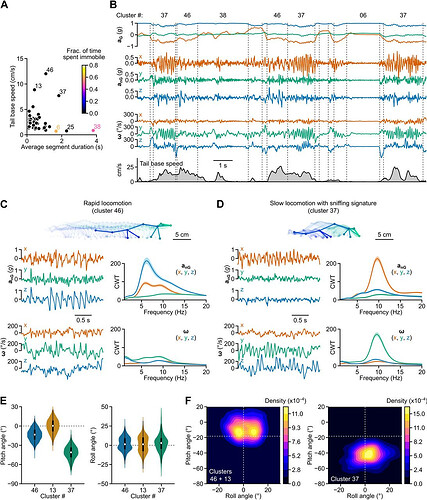

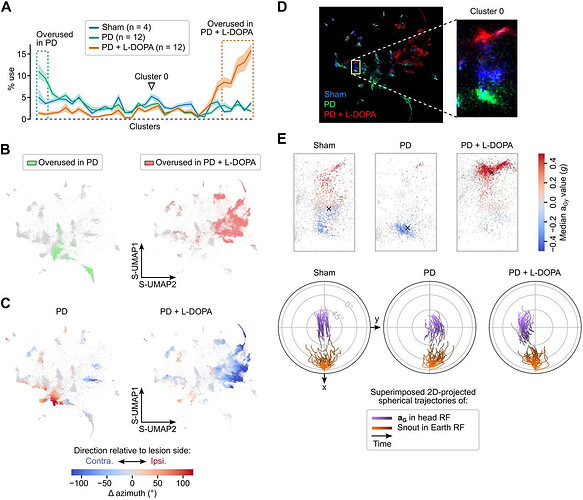

为进一步表征 PD 小鼠的行为变化,研究对比了其与假手术小鼠对假手术 - GMM 聚类的使用频率(图 8A)。左旋多巴给药前,二者的 S-UMAP 嵌入看似相似,但聚类使用分析显示明显行为差异:PD 小鼠主要使用两个聚类,分别对应静止期和伴同侧转向的慢速活动性嗅觉探索。LID 阶段,聚类使用转向一系列均与对侧运动相关的五个聚类(图 8B、C)。在使用频率无显著变化的聚类中,研究聚焦于一个代表头部向上俯仰运动的聚类,其在各组及各条件下的嵌入空间位置略有偏移(图 8D)。该偏移沿头部侧倾角度梯度发生,PD 小鼠的片段在左旋多巴注射前后集中于梯度的相反两侧。这种变化对应 PD 小鼠头部向上俯仰运动存在轻微同侧偏向,而左旋多巴处理后转向对侧(图 8E)。此例表明,DISSeCT 可用于识别运动模式的细微变化。

图 8. DISSeCT 对帕金森病及左旋多巴诱导异动症小鼠模型中宏观与细微行为变化的捕捉

总结

本论文提出并验证了一种用于啮齿动物惯性数据分析的新型无监督框架—— DISSeCT,该框架是一种专为啮齿动物 IMU 数据设计的两步无监督分割和聚类管道。在帕金森病及左旋多巴引发的运动障碍小鼠模型里,DISSeCT 处理流程成功识别出了明显的和细微的运动改变,这体现出该流程在行为表型分析中具有广泛的应用前景。

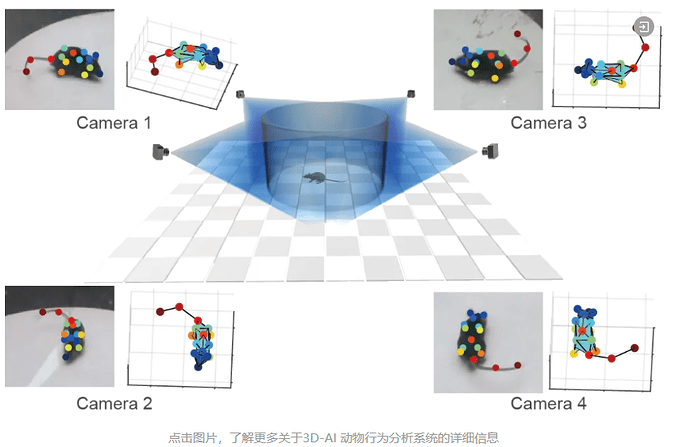

此外,在探索动物行为分析的先进工具时,不得不提一湾生命科技(BAYONE)的创新产品——BehaviorAtlas 3D-AI动物行为分析系统。本系是国内首家3D-AI精细行为学分析系统,可以在三维层面分析动物的精细行为;追踪16+个身体点,实现行为全面量化;提取40+种行为亚型,包括嗅探、梳理、跳跃等行为;计算100+种参数,捕捉动物行为的每一个细节;输出专业级可视化图表,满足SCI论文发表要求。目前,BehaviorAtlas 3D-AI 动物行为分析系统已经在大、小鼠、非人灵长类动物、犬类等模式动物上,针对自闭症、帕金森症、抑郁症、老年痴呆、脑出血等疾病模型以及精神类药物筛选上进行了多种应用。

如果您对BehaviorAtlas 3D-AI 动物行为分析系统感兴趣,欢迎通过公众号私信或扫描下方的微信二维码联系我们,我们将竭诚为您提供更多信息和帮助。

参考文献:

Romain Fayat, Marie Sarraudy, Clément Léna, Daniela Popa, Pierre Latouche, Guillaume P. Dugué. “Fine decomposition of rodent behavior via unsupervised segmentation and clustering of inertial signals“ bioRxiv ; doi: https://doi.org/10.1101/2024.09.20.613901